Explication de texte philo : décryptage des grands auteurs

Dans le monde complexe de la philosophie, comprendre les textes des grands auteurs nécessite une méthode rigoureuse et réfléchie. Chaque mot, chaque phrase, est chargé de significations profondes et souvent, ces œuvres nous interrogent sur notre existence, notre moralité et notre place dans le monde. S’engager dans une explication de texte philosophique ne se limite pas à paraphraser des idées, mais implique de décortiquer, d’analyser et de contextualiser le propos des penseurs. Cet article se veut être un guide pratique pour réussir cette démarche, en vous offrant des outils d’analyse et des exemples concrets de décryptage des idées lumineuses de philosophes tels que Rousseau, Kant, Nietzsche et bien d’autres.

Les Fondements de l’Explication de Texte Philosophique

L’explication de texte en philosophie est un exercice fondamental qui aide à développer à la fois ses capacités d’analyse critique et sa compréhension de courants de pensée complexes. Avant de s’engager dans cet exercice, il est primordial de connaître quelques principes clés. L’explication de texte engage le lecteur à explorer non seulement le contenu d’un texte, mais également son arrière-plan historique et philosophique.

Il existe différentes étapes que l’on peut suivre pour mener une explication de texte efficace :

- Lire attentivement le texte — La première étape consiste à lire le texte plusieurs fois afin de s’immerger totalement dans le propos de l’auteur. Cela permet d’identifier les idées principales, les thèses défendues et la structure de l’argumentation.

- Contextualiser l’œuvre — Comprendre le contexte historique et philosophique dans lequel l’auteur a écrit est essentiel. Par exemple, lorsque l’on aborde Kant, il est vital de recontextualiser sa pensée à la lumière des Lumières et du rationalisme qui prévaut à son époque.

- Identifier la thèse — Chaque texte a une thèse centrale que l’auteur cherche à défendre. Une fois identifiée, il est crucial de comprendre comment cette thèse dialoge avec les arguments fournis dans le texte.

- Analyser les arguments — Chaque argument présenté par l’auteur doit être décrit et analysé, en notant les exemples, les références et les éventuelles objections.

Une bonne explication de texte repose non seulement sur une compréhension du texte, mais également sur une habileté à formuler des critiques et à établir des liens avec d’autres pensées philosophiques.

Décodage des Philosophes : Cas Pratiques

Pour illustrer ces principes, prenons quelques extraits de textes majeurs de philosophes tels que Nietzsche, Kant, et Rousseau. Chaque texte mérite une analyse approfondie pour en tirer l’essence même de la pensée de ces auteurs.

Nietzsche, dans son œuvre « Le Crépuscule des Idoles », remet en question le concept de libre arbitre. Il soutient que l’idée de libre arbitre est une illusion réservée à la punition. Ce point de vue soulève des débats éthiques profonds : si nos actions ne sont pas réellement libres, quelles en sont les implications morales ? En découle une critique différente des doctrines traditionnelles de la volonté humaine. Un extrait clé pose la question : « La conscience morale est enracinée dans la cruauté ». Cette affirmation appelle à réfléchir sur la nature de la moralité et sur nos comportements. Pour les étudiants, il sera instructif de considérer la réaction de penseurs comme Hannah Arendt ou Foucault, qui traitent de la question du pouvoir et de la liberté de manière différente.

De son côté, Kant aborde la question des Lumières dans son célèbre texte « Qu’est-ce que les Lumières ? ». Il y discute de l’idée de la minorité intellectuelle, déplorant que certains préfèrent rester dans l’ignorance, par paresse ou lâcheté. La phrase clé résume son propos : « Ayez le courage de penser par vous-même ». Cet appel à la raison et à l’émancipation intellectuelle fait écho à des débats contemporains sur l’urgence d’accéder à une éducation critique et indépendante.

Enfin, Rousseau, dans « Du Contrat Social », propose que « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Notre société actuelle, avec ses normes et ses règlements, pourrait être questionnée à l’aune de cette citation. Quelle est la vraie nature de la liberté dans nos vies contemporaines ? Cette réflexion ne doit pas seulement se limiter à une analyse historique, mais trouver écho dans les débats sur la liberté individuelle aujourd’hui, dans le cadre des droits civiques et des libertés personnelles.

La Méthode d’Analyse : Un Outil Essentiel

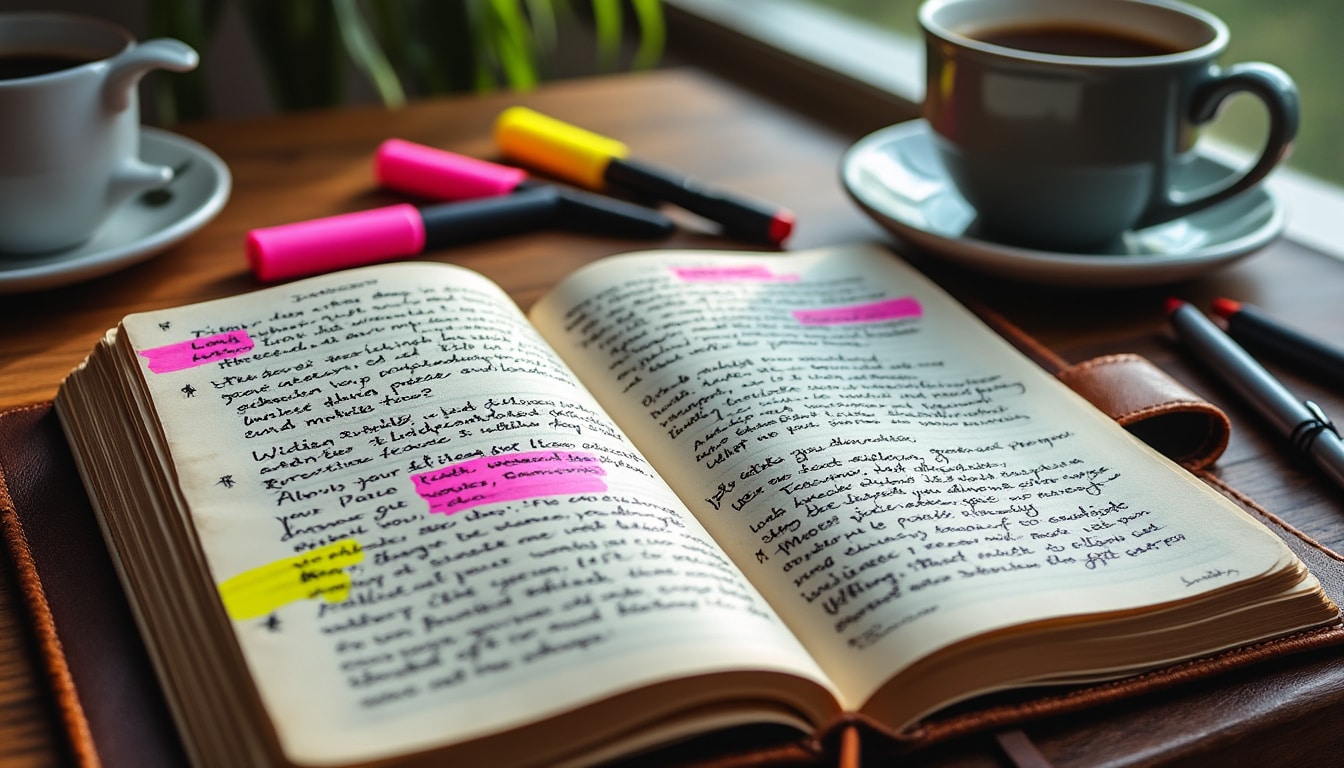

Pour parvenir à une analyse réussie, comprendre les étapes d’une bonne méthodologie est crucial. Une méthode d’analyse structurée inclut différentes approches inspirées par des outils de recherche et des thèses classiques. Voici quelques éléments qui peuvent enrichir votre réflexion :

- Déterminer la structure — Chaque texte est composé de différentes parties qui soutiennent la thèse centrale. Déterminer où chaque argument apparaît et comment les idées se connectent peut grandement faciliter l’analyse.

- Utiliser des citations — Les passages pertinents doivent être cités pour soutenir les idées avancées dans votre commentaire. Cela offre à votre analyse une profondeur et une crédibilité. Assurez-vous d’interpréter chaque citation pour en explicitement extraire le sens.

- Analyser les mots-clés — Les philosophes utilisent souvent un vocabulaire spécifique qui requiert des définitions précises. Éclaircir ces termes vous permettra de mieux saisir les nuances de leur pensée.

- Établir des liens intertextuels — Mettre en relation les idées des différents auteurs enrichit l’analyse et permet de voir comment les pensées s’influencent les unes les autres. C’est ici qu’on voit l’importance de la connaissance des travaux d’autres penseurs comme Hegel ou Marx.

Ces étapes sont conçues pour guider le lecteur dans un voyage d’exploration intellectuelle, invitant à ne pas simplement relire un texte mais à en tirer des conclusions pertinentes pour la réflexion personnelle et collective.

Les Outils Numériques au Service de l’Analyse

Avec l’avènement de la technologie, de nombreux outils numériques ont vu le jour pour faciliter l’analyse philosophique. Ceux-ci permettent non seulement un accès simplifié aux textes, mais aussi une série d’outils qui soutiennent la réflexion critique. Voici une sélection d’outils numériques qui peuvent s’avérer précieux :

- Tableaux d’analyse — Des plateformes comme Miro ou Trello permettent de créer des tableaux d’analyse visuelle qui aident à structurer vos idées et à les organiser logiquement.

- Applications de prise de notes — Des applications telles que Evernote ou Notion facilitent le partage des réflexions et le suivi des lectures philosophiques. Elles incitent à prendre des notes de manière fluide, intégrant textes et supports visuels.

- Cours en ligne — Des plateformes de formation comme edX ou Coursera proposent des modules spécialisés sur des thèmes stabilissables, offrant un accès à des experts qui partagent leurs idées sur l’interprétation et la critique des philosophies.

Ces outils permettent de transformer l’étude de la philosophie en une expérience interactive et dynamique, favorisant l’engagement et une compréhension profonde des textes.

Prendre en Compte le Contexte Historique dans l’Analyse

Le contexte historique d’un texte philosophique est fondamental pour en saisir toute la portée. Hans-Georg Gadamer, dans son ouvrage « Vérité et Méthode », valorise l’importance de l’herméneutique, qui considère comment le contexte influence la signification d’un texte. Lorsque nous analysons une œuvre, plusieurs éléments contextuels doivent être pris en compte :

| Éléments Contextuels | Impact sur le Texte |

|---|---|

| Époque | Produits de leurs temps, les idées doivent être considérées sous l’angle des courants qui influençaient leurs pensées (ex : romantisme, empirisme). |

| Événements Sociaux/Politiques | Des révolutions, des guerres ou des périodes de paix influencent inévitablement les philosophies développées par des auteurs comme Rousseau ou Marx. |

| Influences Philosophiques Préalables | Considérer les penseurs dont un auteur s’inspire aide à établir des liens et à comprendre les nuances de l’idée. |

Un exemple notable est la réaction de Nietzsche face à la morale chrétienne dominicale de son époque. Son concept d’« au-delà du bien et du mal » renvoie directement à cette capacité à repenser une morale façonnée par des siècles de tradition.

Développer une Vision Critique à Travers l’Analyse

Au-delà de la compréhension des textes, il est essentiel de développer un esprit critique vis-à-vis des idées présentées. L’objectif n’est pas seulement d’accepter ce qui est écrit, mais d’interroger ces idées et leur applicabilité dans le monde contemporain. Voici quelques points à considérer pour construire cette vision critique :

- Livrer une critique bien argumentée — Lorsque vous dressez une critique d’une thèse, il est pertinent de s’appuyer sur des exemples contemporains et de démontrer pourquoi une pensée pourrait être remise en question aujourd’hui.

- Explorer la pertinence des idées — Demandons-nous : ces idées sont-elles toujours pertinentes dans notre société en évolution ? Quelles sont leurs implications sociales, politiques ou économiques actuellement ?

- Mettre en dialogue différentes pensées — Un dialogue entre différentes époques, mouvements et philosophes enrichit l’analyse et approfondit la discussion.

Fournir une critique qui ne se limite pas à une opinion personnelle, mais qui s’appuie sur des données et des réflexions philosophiques peut grandement faire avancer le débat.

Intégrer les Lumières dans l’Analyse Contemporaine

Les Lumières, comme période charnière de la pensée occidentale, ont beaucoup à apporter à notre réflexion actuelle. En intégrant des penseurs comme Socrate, Platon, Kant, et Rousseau dans nos analyses, nous pouvons mieux comprendre les enjeux de liberté, de raison et d’individualité. Par exemple, les idées sur la souveraineté populaire chez Rousseau sont plus que jamais d’actualité dans le débat sur la démocratie moderne.

En confrontant les idées des Lumières à la critique moderne, nous avons l’opportunité de mesurer la pertinence de ces concepts face aux défis contemporains. L’idée de la démocratie participative, par exemple, est un héritage littéral de ces réflexions. Les penseurs des Lumières ont non seulement façonné leur époque mais continuent d’ajouter à la dynamique du débat philosophique aujourd’hui, incitant chacun de nous à interroger son propre rapport à la liberté et au savoir.

Questions Fréquemment Posées

Voici quelques questions courantes auxquelles on peut répondre pour mieux comprendre l’explication de texte philosophique :

Quels sont les principaux objectifs de l’explication de texte en philosophie ?

L’explication de texte vise à faire ressortir la thèse de l’auteur, à analyser ses arguments, et à comprendre le contexte historique et philosophique de l’œuvre tout en développant une critique personnelle.

Comment définir une bonne méthode d’analyse philosophique ?

Une bonne méthode d’analyse inclut la lecture attentive, la contextualisation, l’identification des thèses et arguments, ainsi que l’utilisation de citations pertinentes pour étoffer la réflexion.

Pourquoi est-il important de connaître le contexte historique ?

Le contexte historique permet de saisir les influences qui ont façonné la pensée de l’auteur, tout en révélant les enjeux de son époque, ce qui enrichit la compréhension et le débat autour de ses idées.

Comment intégrer les idées des Lumières dans une analyse contemporaine ?

Par le biais d’une mise en dialogue avec des questions modernes, on peut examiner la pertinence des concepts des Lumières en les confrontant aux défis actuels de la société.

Quels outils numériques peuvent aider à l’analyse des textes philosophiques ?

Les outils comme Miro, Trello, Evernote, et des plateformes de cours en ligne comme edX ou Coursera facilitent l’organisation, la prise de notes et l’étude des textes philosophiques.